Bruxelles s’apprête à infliger un véritable séisme au marché automobile européen en visant directement les voitures thermiques. La Commission pousse un calendrier qui ne se contente plus de la date ambitieuse de 2035 : elle envisage d’interdire l’achat de véhicules thermiques neufs par les flottes d’entreprises et les loueurs dès 2030. Une manœuvre stratégique qui vise à créer un effet de levier massif sur l’ensemble du parc, puisque les professionnels représentent une part colossale des ventes. Ce mouvement déclenche une onde de choc chez les constructeurs et chez les acteurs du terrain, des géants allemands aux PME locales, tandis que l’infrastructure de recharge reste inégale et souvent insuffisante. Les conséquences touchent à la fois l’emploi industriel, la mobilité quotidienne et l’accès à la route pour les conducteurs en région lyonnaise, notamment à Bron où les usages professionnels et touristiques sont intenses.

Le plan choc de Bruxelles pour les voitures thermiques : calendrier, objectifs et portée

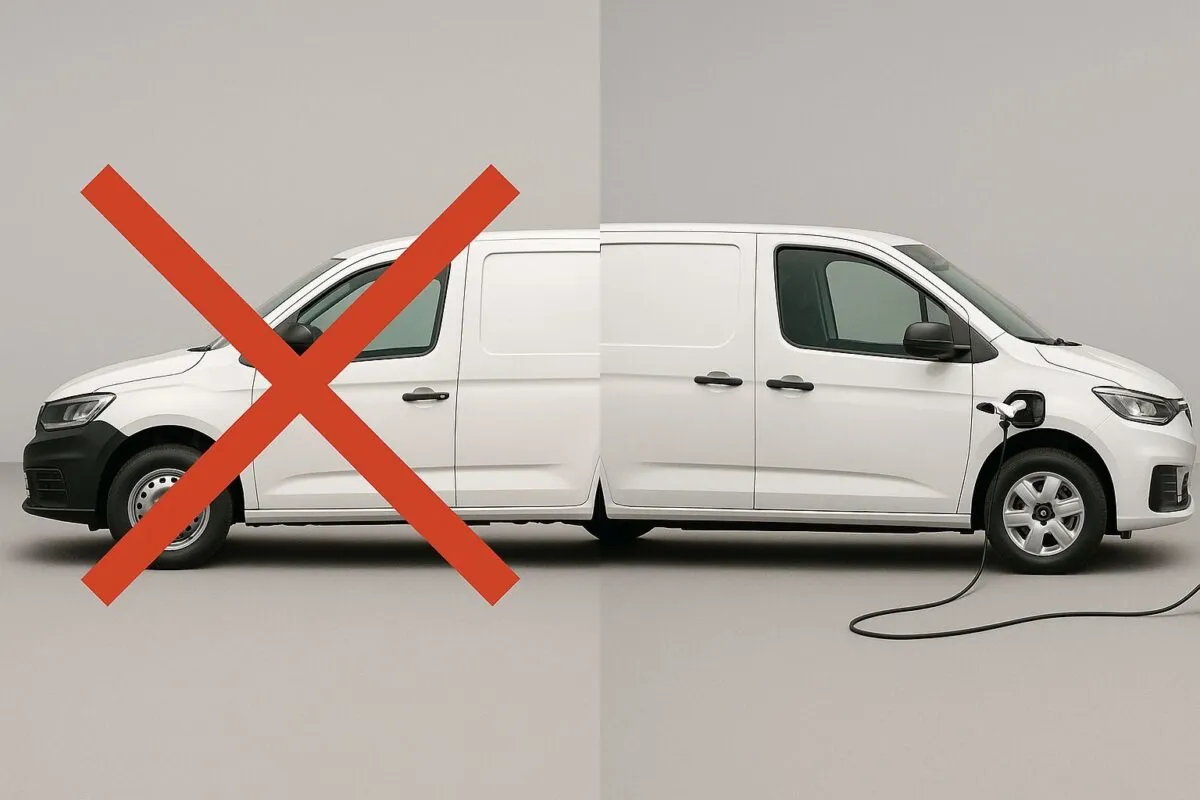

La Commission européenne a dessiné un plan qui fonctionne par étapes, avec l’objectif politique de réduire drastiquement les émissions de CO₂ et d’accélérer la massification des véhicules électriques. Le calendrier annoncé joue sur deux dates clefs : 2030 pour les flottes professionnelles et les loueurs; 2035 pour l’interdiction générale des ventes de véhicules neufs thermiques. Cette configuration cherche à créer un levier industriel : en contraignant les acheteurs professionnels, l’offre suivra, poussant les constructeurs à accélérer la production d’électriques.

Pourtant, la portée de la mesure dépasse la simple planification. Les flottes représentent environ 60 % des ventes de véhicules neufs en Europe selon les sources industrielles, ce qui signifie qu’un tournant pour elles provoquera un basculement rapide du marché de l’occasion et du renouvellement des parcs.

Tableau récapitulatif : dates, cibles et effets attendus

| Année | Cible | Effet attendu |

|---|---|---|

| 2030 | Flottes d’entreprises & loueurs | Première vague d’électrification, impact sur l’occasion |

| 2035 | Vente de véhicules neufs | Interdiction générale des véhicules thermiques neufs |

| Intermédiaire | Constructeurs & infrastructure | Adaptation industrielle, montée en charge des bornes |

Ce plan est lissant sur le papier mais abrasif en pratique : il met la pression sur des chaînes de production, des réseaux de concession et, surtout, sur les usagers qui verront évoluer l’offre plus rapidement que leurs habitudes.

- Objectif politique : réduction des émissions et leadership climatique.

- Effet industriel : réorientation des lignes de production vers l’électrique.

- Conséquence sociale : risques d’emplois dans certaines filières mal préparées.

- Effet sur l’occasion : afflux anticipé de véhicules électriques de seconde main.

En résumé, Bruxelles mise sur un choc contrôlé pour provoquer une transition rapide ; mais la mesure sera jugée sur sa capacité à éviter un casse-tête logistique et social pour les zones moins équipées en bornes, comme certains quartiers périurbains de Lyon et ses alentours. Cet angle de pression montre que la politique européenne ne se contente plus d’incitations : elle désigne des acteurs et fixe des échéances strictes.

Insight : la stratégie est claire : forcer l’amont (les acheteurs professionnels) pour faire bouger l’aval (le grand public), quitte à créer une tension majeure sur la chaîne d’approvisionnement.

Impact sur les flottes professionnelles et les loueurs : 2030 comme point de rupture

Attaquer les flottes à la source signifie frapper là où la rotation des véhicules est la plus forte. Les sociétés de location, les entreprises de transport et les flottes commerciales se retrouvent désignées comme leviers prioritaires. Cela n’est pas anodin : des acteurs tels que Sixt, Europcar ou Hertz disposent d’une puissance d’achat capable d’orienter la production automobile.

Le pari de Bruxelles est simple : si les loueurs achètent des électriques en masse, elles reviendront sur le marché de l’occasion dans un délai court et permettront au grand public d’accéder à l’électrique à moindres coûts. Mais la logique économique des loueurs n’est pas identique à celle des ménages. La rentabilité, l’expérience client et la disponibilité de bornes sur les sites touristiques et professionnels pèsent lourd dans leurs arbitrages.

Conséquences opérationnelles pour les flottes

La bascule vers l’électrique pour une flotte impose une planification en profondeur : gestion de l’autonomie, installation de bornes sur site, adaptation des horaires de recharge et formation du personnel à une nouvelle maintenance. De nombreuses entreprises voient leur coût total de possession évoluer fortement selon la maturité des infrastructures locales.

- Investissement initial : coûts d’acquisition et d’infrastructure de recharge.

- Exploitation : gestion des plages de recharge et optimisation des trajets.

- Expérience client : acceptation ou rejet selon disponibilité des bornes.

- Rotation du parc : impact sur le marché de l’occasion dans 2-3 ans.

Les témoignages recueillis auprès de gestionnaires de flottes indiquent déjà une frilosité : certains clients préfèrent payer un surcoût pour un thermique plutôt que de risquer un retard lié à la recharge. Dans les zones touristiques proches de Bron et Lyon, où la mobilité est hybride entre usage professionnel et déplacement individuel, cette inquiétude est palpable.

Si la Commission estime que la pression sur les loueurs générera une démocratisation rapide, les professionnels dénoncent un calendrier serré. Le renouvellement d’une flotte se fait souvent sur un cycle de trois à quatre ans ; imposer un changement radical en cinq ans crée des tensions de planification et des surcoûts imprévus.

- Exemple concret : une entreprise de livraison à Bron a calculé qu’installer 20 bornes rapides représentait un investissement équivalent à plusieurs années de marge.

- Effet domino : l’achat massif par les loueurs ferait baisser les prix des électriques d’occasion, mais augmenterait temporairement la demande pour les services de recharge.

La question centrale demeure : l’infrastructure suivra-t-elle la demande précipitée par une obligation réglementaire ? Sans réseau de recharge fiable, la logique du client final risque de freiner l’adoption, et les loueurs, sensibles à la rentabilité, pourraient réduire leur déploiement électrique.

Insight : forcer les professionnels à basculer crée un effet multiplicateur, mais expose le marché aux risques d’une mise en œuvre prématurée si l’écosystème de recharge ne suit pas.

Réactions des constructeurs : bras de fer, pragmatisme et paris industriels

La réponse des constructeurs est nette et variée. Les grands noms de l’automobile européenne ont des approches différentes face à l’impulsion bruxelloise. Certains, comme Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW ou Renault, affichent l’urgence d’une transition mais réclament des marges d’adaptation. D’autres, notamment Volvo ou des start-ups électriques, voient dans la fermeté réglementaire une clé pour accélérer l’innovation.

Les patrons de groupes comme Stellantis ont haussé le ton lors des salons et forums, rappelant que le marché de l’électrique ne croît pas au rythme attendu — plafonnant souvent entre 15 % et 18 % dans certains pays — alors que les objectifs initiaux visaient des parts de marché bien plus élevées. Ces disparités alimentent les demandes de flexibilité et de calendrier adapté.

Stratégies des constructeurs et enjeux techniques

Les lignes stratégiques se décomposent ainsi : accélération des gammes électriques pour les marques premium, maintien d’une offre hybride ou multi-énergie pour les volumes, et renégociation des objectifs CO₂. Parmi les marques citées dans les discussions, on retrouve Peugeot, Citroën, Renault, Opel, Audi, Ford, Toyota et des groupes allemands et français en débat continu.

- Premium (BMW, Mercedes-Benz, Audi) : accélération des gammes électriques et montée en puissance des investissements.

- Volume (Renault, Peugeot, Citroën, Opel, Ford) : recherche d’équilibre entre thermique, hybride et électrique.

- Hybridation (Toyota) : défense d’une trajectoire graduée et diversification énergétique.

- Adaptation industrielle : transformation des usines, montée en compétences, gestion des fournisseurs de batteries.

Des tensions supplémentaires émergent autour des normes CO₂ et des mécanismes de sanctions. Certains constructeurs demandent des mécanismes de compensation et des délais pour atteindre les cibles, tandis que d’autres appuient la rigueur normative comme un signal nécessaire à l’investissement massif dans les batteries et les bornes.

La question de l’emploi est aussi centrale. Des régions industrielles européennes, y compris autour de centres de production en France et en Allemagne, redoutent des pertes d’emplois si la transition n’est pas accompagnée d’un plan de reconversion et d’investissements publics conséquents.

Face à ces changements, plusieurs voix argumentent pour une « diversité énergétique » qui inclut les hybrides et les carburants alternatifs, soulignant la réalité du parc existant et la nécessité d’un parcours de transition moins abrupt.

Insight : la confrontation entre Bruxelles et les constructeurs fait exploser le calendrier industriel ; le compromis se trouve peut-être dans des trajectoires différenciées selon les segments et la géographie.

Conséquences pour les conducteurs, le permis et la vie quotidienne à Bron et Lyon

Les conducteurs, nouveaux et confirmés, ressentiront rapidement les effets de cette politique. L’impact ne se limite pas aux achats : il s’étend aux assurances, à la formation au permis, à l’apprentissage de la conduite électrique et à l’entretien. À Bron et dans la région lyonnaise, où la mobilité alterne entre trajets urbains, périurbains et professionnels, les transformations seront concrètes et parfois brutales.

Les auto-écoles doivent déjà anticiper : les élèves devront apprendre à utiliser les systèmes de récupération d’énergie, la conduite en mode électrique et la gestion de l’autonomie. Les programmes de formation évolueront pour inclure des modules sur la recharge, la prévention des pannes d’autonomie et la maintenance des batteries.

Assurance, coût et comportements d’achat

L’assurance des véhicules électriques repose sur des profils de risque différents, notamment à cause du coût des batteries et des réparations. Les conducteurs peuvent voir leurs primes évoluer, tandis que les politiques de bonus-malus et de réduction de coût devront s’adapter. Les conseils pour réduire les dépenses incluent le choix du véhicule, la gestion du bonus-malus et la comparaison des offres.

- Pour les candidats au permis : formation aux spécificités électriques et sensibilisation à l’autonomie réelle en conditions urbaines.

- Pour les conducteurs quotidiens : adaptation des habitudes de recharge, planification des trajets, prise en compte des infrastructures régionales autour de Bron.

- Conseil financier : évaluer le coût total de possession plutôt que le prix d’achat seul.

- Impact sur l’occasion : hausse probable des offres électriques d’occasion, opportunité pour les ménages.

Pour les habitants de la métropole lyonnaise, où la distance moyenne des trajets peut être compatible avec des véhicules électriques de gamme intermédiaire, l’enjeu est de transformer l’offre de recharge sur le territoire. Les parcs d’entreprise, les parkings publics et les commerces devront s’équiper, sinon la transition se heurtera à la réalité du terrain.

Des guides pratiques existent déjà pour limiter la consommation et optimiser l’usage : choix de modèles sobres, conduite souple, entretien régulier. Des ressources locales, telles que des articles sur la consommation et la conduite économique, aident à clarifier ces points (voiture moins consommation 2025).

Enfin, la dynamique du marché pourrait rendre certaines locations plus chères à court terme, affectant le tourisme et les déplacements professionnels dans la région. Les usagers doivent donc anticiper et se renseigner sur les alternatives : covoiturage, transports en commun, location à la demande.

Insight : la transition touchera le quotidien des conducteurs autant que l’industrie ; la préparation locale (auto-écoles, collectivités, entreprises) déterminera si le changement se fera sans rupture.

Scénarios pratiques et plan d’action : comment se préparer pour 2030–2035

La période 2025–2035 exige des décisions pragmatiques. Trois grands acteurs doivent prendre des mesures coordonnées : les autorités publiques, les entreprises et les ménages. Chacun peut agir pour limiter les risques et tirer parti des opportunités.

Mesures concrètes recommandées

- Pour les collectivités locales : accélérer le déploiement des bornes, prioriser les axes routiers et les zones d’activité (ex. autour de Bron), offrir des aides à l’installation.

- Pour les entreprises : planifier le renouvellement des flottes sur 3–4 ans, investir dans la formation des conducteurs et techniciens, et exploiter les incitations fiscales.

- Pour les conducteurs : évaluer le coût total de possession, s’intéresser aux véhicules hybrides comme transition, et se former à l’éco-conduite.

Des études de cas montrent que l’investissement en recharge partagée et la mutualisation des bornes pour les flottes peuvent réduire les coûts unitaires. Par ailleurs, l’analyse des normes CO₂ et des possibles manipulations ou ajustements réglementaires mérite attention ; des enquêtes et révélations récentes incitent à la vigilance (normes CO2 constructeurs).

Pour les auto-écoles et les formateurs, il est stratégique d’intégrer des modules pratiques sur l’électrique : tests d’autonomie réelle, gestion des anomalies, conduite sur différents revêtements. Des ressources techniques et événements locaux (ex. conférences, journées pratiques) favorisent l’appropriation des nouveaux enjeux (moto technologie expérience).

- Checklist pour une PME :

- Auditer le parc actuel.

- Planifier le renouvellement en tenant compte des cycles.

- Installer des bornes adaptées au site.

- Former les chauffeurs et techniciens.

- Auditer le parc actuel.

- Planifier le renouvellement en tenant compte des cycles.

- Installer des bornes adaptées au site.

- Former les chauffeurs et techniciens.

- Checklist pour un foyer :

- Comparer le coût total de possession.

- Considérer l’achat d’occasion électrique.

- Vérifier les aides locales et nationales.

- Comparer le coût total de possession.

- Considérer l’achat d’occasion électrique.

- Vérifier les aides locales et nationales.

Enfin, scrutiniser les politiques de subvention et leurs effets est indispensable : certaines aides mal calibrées peuvent fausser le marché et générer des controverses, comme déjà souligné dans plusieurs enquêtes (scandale subventions automobile).

En synthèse, la préparation repose sur l’anticipation, la formation et la coordination publique-privée. Les acteurs locaux, notamment à Bron et dans le Grand Lyon, disposent d’un rôle central pour éviter des ruptures de service et transformer le choc en opportunité de modernisation.

Insight : la transition peut être maîtrisée si les décisions se prennent maintenant, avec pragmatisme industriel et soutien territorial ciblé.